La importancia ecológica de los

poríferos en los ecosistemas acuáticos en Uruguay

Autoría: Natalia Bottaro de Carlos

Palabras clave: Porífera, ecosistemas acuáticos, Uruguay, bioindicadores

Resumen

Este informe analiza el papel ecológico de los poríferos en los ecosistemas acuáticos de Uruguay, tanto marinos como dulceacuícolas. Entre sus principales funciones ecológicas se destacan la filtración del agua, la participación en el reciclaje de sustancias y su utilidad como bioindicadores. El trabajo aborda aspectos vinculados a los hábitats, la diversidad morfológica, la organización celular, la reproducción, la evolución y la adaptabilidad de estos organismos. La metodología empleada incluyó la revisión bibliográfica de fuentes académicas, el uso de bases de datos oficiales y el análisis de funciones biológicas. A pesar de su estructura corporal simple, los poríferos desempeñan funciones ecológicas complejas, como la filtración continua del agua, la participación en el reciclaje de nutrientes y la regulación de la calidad ambiental. Su alta sensibilidad a los cambios fisicoquímicos del entorno los convierte en bioindicadores valiosos, lo que respalda la necesidad de integrarlos en políticas de monitoreo y conservación de los ecosistemas acuáticos.

Preguntas investigables

¿Qué géneros de poríferos se encuentran en Uruguay?

¿Qué características morfológicas y

funcionales les permiten sobrevivir y cumplir su papel ecológico?

Introducción

Los poríferos, más conocidos como esponjas, son organismos multicelulares que pertenecen al reino Animalia y al filo Porifera. Se clasifican en tres clases principales: Calcarea (esponjas calcáreas), Hexactinellida (esponjas vítreas o silíceas) y Demospongiae (la clase más diversa, que incluye especies marinas y de agua dulce) (Hickman, Roberts, & Larson, 2000).

Se caracterizan por su estructura corporal porosa y su notable capacidad filtradora.

Han existido desde el Precámbrico y han logrado sobrevivir a eventos extremos como extinciones masivas y períodos de calentamiento global (acidificación oceánica), gracias a su plasticidad celular, que les permite regenerarse, adaptarse a cambios ambientales y reorganizar su cuerpo a partir de células individuales (Brusca & Brusca, 2005).

En Uruguay, tanto en aguas dulces (como el río Uruguay) como en ecosistemas marinos (costas de Rocha), se han identificado diversos géneros de poríferos que desempeñan un papel importante en el ecosistema bentónico, ya que viven fijados al sustrato (como rocas o troncos sumergidos) y contribuyen al equilibrio ecológico mediante la filtración del agua y el reciclaje de materia orgánica.

Método

Se realizó una revisión bibliográfica integrando fuentes académicas, como como Zoología de los Invertebrados (Hickman, Roberts, & Larson, 2000), Invertebrados (Brusca & Brusca, 2005) ,informes nacionales, entre ellos Biodiversidad bentónica marina del Uruguay (Scarabino & Demicheli, 2006). Además, se consultaron documentos oficiales disponibles en el Geoportal del Ministerio de Ambiente de Uruguay (2024) y recursos educativos, como REA Ceibal y la Bioenciclopedia Ceibal. También se incorporaron fuentes de divulgación científica y técnica, como el blog Buceo Uruguay (2016) y Biologismos (2010), que describen especies local

Resultados

En Uruguay, los poríferos presentan una diversidad morfológica que está relacionada con la variedad de hábitats acuáticos en los que se encuentran. Se han registrado especies tanto en ambientes marinos como dulceacuícolas, adaptadas a diferentes condiciones físicas y tipos de sustrato. En el medio marino, se encuentran los géneros Halichondria y Hymeniacidon, asociados a zonas rocosas de la costa atlántica, especialmente en Rocha. Estas esponjas presentan una morfología masiva o lobulada, blanda y porosa, que les permite adherirse firmemente a superficies duras, como rocas o conchillas. Poseen espículas silíceas y estructuras canaliculares que favorecen su capacidad filtradora, contribuyendo a la dinámica del bentos (comunidad de organismos que habitan el fondo marino)y al reciclaje de materia orgánica en el ecosistema (Scarabino & Demicheli, 2006).

En ecosistemas dulceacuícolas, se han identificado especies del género Uruguaya, como Uruguaya coralloides y Trochospongilla repens (antes Uruguaya repens). Estas esponjas de agua dulce tienen una morfología ramificada o incrustante, con estructuras esqueléticas finas que les permiten desarrollarse sobre troncos sumergidos, piedras o vegetación acuática. Su capacidad de filtración y sensibilidad a cambios en la calidad del agua las convierte en bioindicadores ambientales valiosos (Biologismos, 201

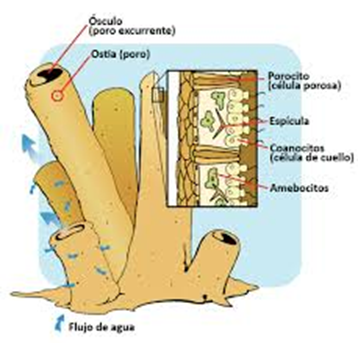

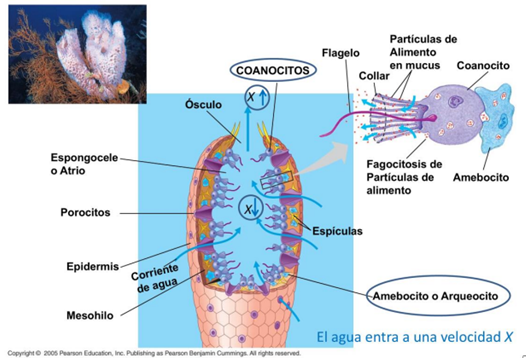

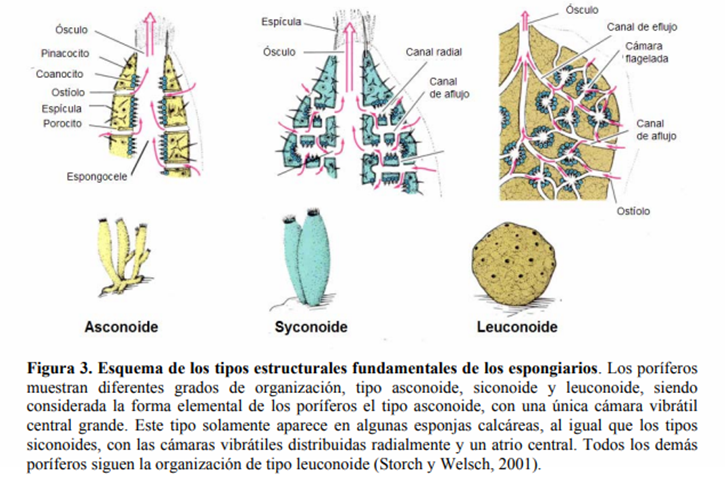

Los poríferos son organismos heterótrofos que se alimentan por filtración. El agua ingresa al cuerpo a través de los ostíolos, impulsada por el movimiento de los coanocitos, células que atrapan partículas y microorganismos para su ingestión mediante fagocitosis. Los nutrientes obtenidos se distribuyen por medio de los amebocitos, que se encuentran en la mesoglea gelatinosa. El agua y los desechos son expulsados por una abertura llamada ósculo (Hickman, Roberts, & Larson, 2000).El sistema de canales por donde circula el agua puede ser de tres tipos: asconoide, siconoide o leuconoide. Este último es el más complejo y eficiente, ya que permite un mayor tamaño corporal y una filtración más efectiva. Según (Hickman, Roberts, & Larson, 2000) el sistema canalicular leuconoide, presente en la mayoría de las esponjas, maximiza la eficiencia de filtración y permite alcanzar mayores tamaños corporales”.

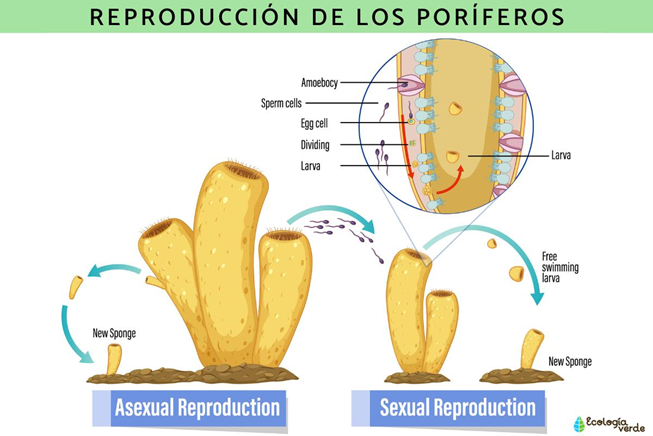

Los poríferos pueden reproducirse tanto sexual como asexualmente. En la reproducción sexual, muchas especies son hermafroditas y liberan sus gametos al medio acuático, donde ocurre la fecundación de manera externa. Posteriormente, se desarrolla una larva planctónica que nada libremente antes de fijarse al sustrato y comenzar su crecimiento (Hickman, Roberts, & Larson, 2000).

En ambientes de agua dulce, es frecuente la gemulación, un tipo de reproducción asexual. En este proceso se generan estructuras resistentes llamadas gémulas, formadas por arqueocitos rodeados por espongina y espículas. Estas gémulas permiten a las esponjas sobrevivir durante el invierno o en condiciones ambientales extremas, actuando como mecanismos de resistencia y dispersión (Hickman, Roberts, & Larson, 2000).

Las esponjas (filo Porífera) son uno de los grupos animales más antiguos, con un registro fósil que se remonta al Precámbrico y el Cámbrico, hace más de 500 millones de años (Brusca & Brusca, 2005). Su esqueleto de espículas favorece su fosilización.Se han adaptado a ambientes marinos variados y muestran plasticidad trófica, con nutrición principalmente por filtración, aunque algunas especies son carnívoras (Brusca & Brusca, 2005). Además, establecen simbiosis con microorganismos que mejoran su nutrición y permiten sobrevivir en condiciones oligotróficas. La presencia de arqueocitos totipotentes les confiere gran capacidad regenerativa, combinada con metabolismo lento y longevidad, lo que favorece su resistencia a condiciones adversas (Brusca & Brusca, 2005). Mientras algunas clases han reducido su diversidad, Demospongiae se ha diversificado y extendido globalmente, mostrando distintas trayectorias evolutivas

Las esponjas funcionan como filtros naturales que limpian el agua al eliminar partículas, ayudando a mejorar su calidad. Además, participan en ciclos importantes de nutrientes, como el del nitrógeno, y contribuyen a mantener la estabilidad del fondo marino. Al crear estructuras, generan hábitats para otros organismos marinos y también participan en la erosión y formación del paisaje submarino. Por todo esto, son fundamentales para el equilibrio de los ecosistemas acuáticos y se utilizan como indicadores para evaluar la salud del ambiente (Scarabino & Demicheli, 2006).

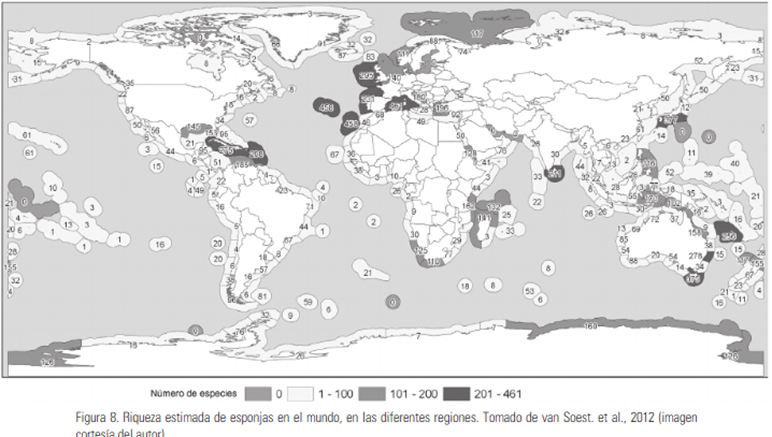

Las esponjas (Phylum Porifera) se encuentran en todos los mares del mundo, desde aguas tropicales hasta regiones polares, tanto en zonas costeras como en grandes profundidades (Vega et al., 2012). A pesar de su amplia presencia, su dispersión es limitada debido a que son organismos sésiles con larvas de vida corta, lo que favorece altos niveles de endemismo. Existen varios patrones de distribución, como especies cosmopolitas o aquellas restringidas a regiones como el Indo-Pacífico o aguas frías (Soest, 1994). En el Pacífico oriental, la dispersión está fuertemente limitada por la "Barrera del Pacífico", una zona extensa de aguas profundas, y por eventos históricos como el cierre del Istmo de Panamá, que separó las biotas del Atlántico y del Pacífico (Morrone, 2004)

Vega, C., Hernández-Guerrero, C. J., & Cruz-Barraza, J. A. (2012). Biogeografía de esponjas marinas (Phylum Porifera); estudios en el Pacífico Oriental. CICIMAR Oceánides, 27(1), 35–50. https://doi.org/10.37543/oceanides.v27i1.108

Schejter, L. (2015, febrero 25). Porifera. ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/272020520_Porifera

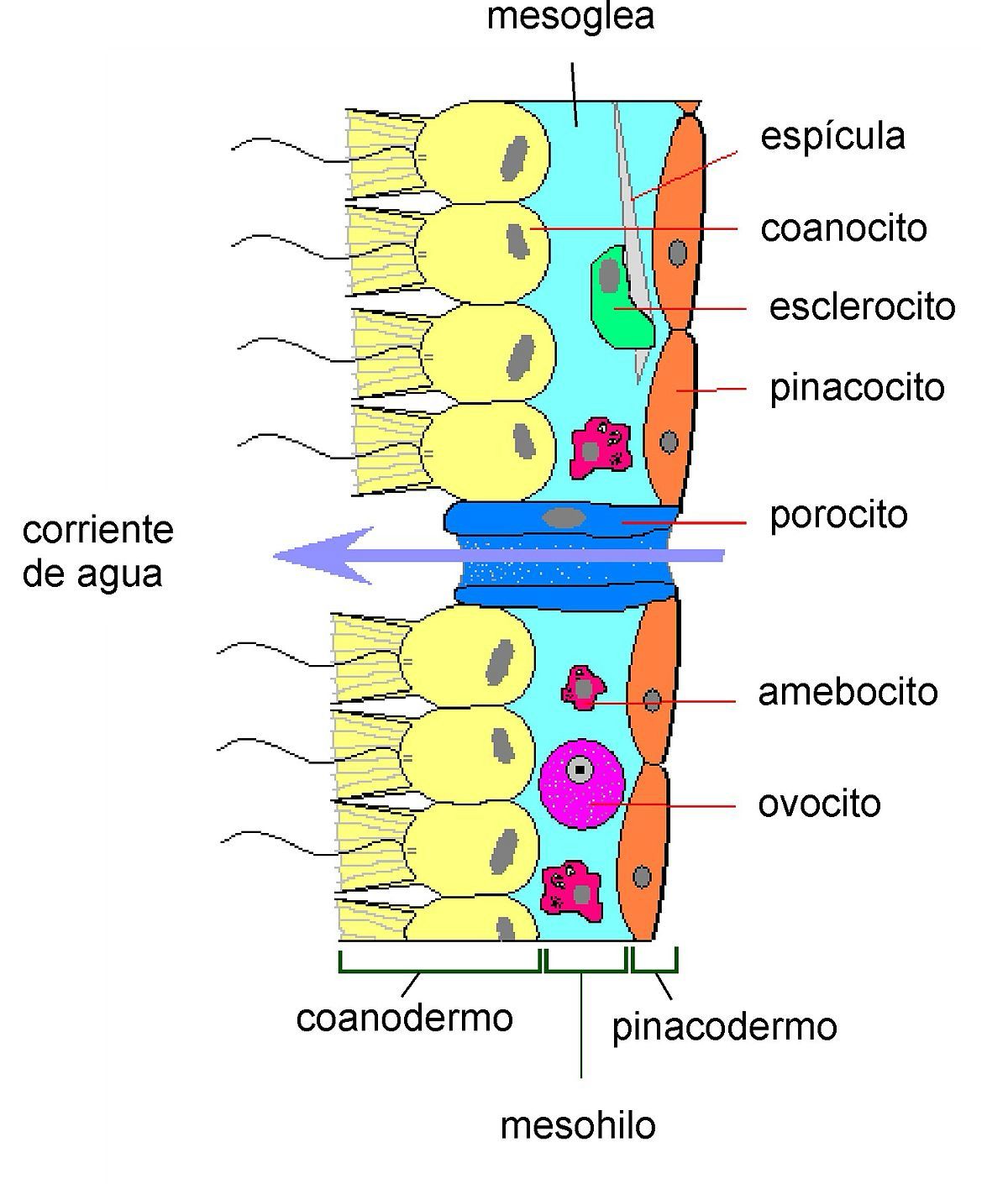

Los poríferos presentan una organización corporal simple pero funcional, compuesta por distintos tipos celulares especializados. Entre ellos se encuentran los coanocitos, células flageladas que generan corrientes de agua para facilitar la alimentación y respiración, gracias a un collar de microvellosidades que actúa como filtro (Hickman, Roberts, & Larson, 2000. Los porocitos, por su parte, regulan el ingreso del agua al cuerpo del organismo a través de los ostíolos . Además, los esclerocitos producen las espículas silíceas que proporcionan soporte y protección estructural. Por último, los arqueocitos son células totipotentes localizadas en el mesohilo, responsables de la digestión intracelular y capaces de diferenciarse en otros tipos celulares según las necesidades de la esponja (Hickman, Roberts, & Larson, 2000)

Todas estas células están inmersas en una matriz gelatinosa denominada mesohilo, que funciona como tejido conectivo primitivo y contiene fibras y espículas que contribuyen a la estructura general del organismo (Hickman, Roberts, & Larson, 2000

Álvarez Villalobos, R. M. (2007). Porifera [Tesis doctoral, Universidad Autónoma de Madrid]. Repositorio UAM. https://repositorio.uam.es/xmlui/bitstream/handle/

10486/1694/6598_alvarez_villalobos_rocio.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Tabla comparativa:

Poríferos marinos y dulceacuícolas en Uruguay

Características

Poríferos de agua dulce

Géneros

Hábitats

Poríferos marinos

Tipo de sustrato

Morfología

Función ecológica principal

Modo de fijación

Reproducción

Sensibilidad a contaminantes

Halichondria, Hymeniacidon

Masiva o lobulada, blanda y porosa

Rocas, conchillas

Filtración, reciclaje de materia orgánica

Adherencia a superficies duras

Sexual y asexual

Alta

Uruguaya coralloides, Trochospongilla repens

Costas rocosas del Atlántico

Troncos sumergidos, piedras, vegetación acuática

Ramificada o incrustante

Filtración, bioindicadores de calidad de agua

Fijación al sustrato blando

Gemulación frecuente; también reproducción sexual

Alta

Ríos y arroyos

Discusión

Los poríferos cumplen un papel

importante en la estabilidad y funcionamiento de los ecosistemas acuáticos. Su

alta eficiencia filtradora contribuye a mantener la calidad del agua,

removiendo partículas y favoreciendo la circulación y renovación del medio.

Además, su estructura corporal proporciona hábitats para diversas comunidades

bentónicas. Las interacciones ecológicas que mantienen, incluyendo simbiosis

con microorganismos, competencia y depredación, los sitúan como componentes

vitales en las cadenas y redes alimentarias..En Uruguay, regiones como la costa

de Rocha y cuerpos de agua dulce del norte constituyen hábitats importantes

para el estudio y conservación de estas especies. A pesar de su simplicidad

estructural, los poríferos muestran una sofisticación funcional que justifica

su inclusión en planes de monitoreo ambiental y estrategias de conservación.

Sin embargo, la falta de estudios actualizados limita la valorización científica y ambiental de estos organismos. Para garantizar su protección y aprovechar su potencial como bioindicadores de calidad ambiental, es necesario promover investigaciones científicas recientes que reconozcan su valor ecológico.